“全量”船上活け締めする能登・鵜川「日の出大敷」の天然能登寒ぶり

石川県鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)は、能登寒ブリの名産地。なかでも鵜川の定置網「日の出大敷(ひのでおおしき)」の網元・中田洋助さんの寒ブリは、料理人や目利きの間で一目置かれる評価と信頼を得ています。石川県産天然能登寒ぶりの最高級ブランド「煌(きらめき)」の認定本数で県内トップを誇り、2025年の初競では最終選考に残った9本の候補から14.5kgのブリが今季の第1号に選ばれ、歴代最高額と同じ400万円で落札されました。同じ海域を回遊するブリはたくさんいる中、なぜ「日の出大敷」の寒ブリが突出した評価を得るのか、その舞台裏を追いました。

2025年の天然能登寒ぶり「煌」第1号に認定された中田洋助さんの寒ブリ。(画像提供:石川県漁業協同組合)

2025年の天然能登寒ぶり「煌」第1号に認定された中田洋助さんの寒ブリ。(画像提供:石川県漁業協同組合)

寒ブリの王者が揚がる能登の海へ

石川県鳳珠郡能登町にある鵜川港に着いたのは23時半を少し回った頃だった。「日の出大敷」の漁師たちが、黙々と出港準備を進めている。吐く息は白く、雪まじりの風が頬を刺す。ここから、天然能登寒ぶりの漁場へ向かう夜の海の旅がはじまる。

この日の取材は、石川県加賀市の山中温泉にある創業120年の旅館『花紫』の料理長・中村雅和さんの紹介で実現した。中村さんは、2025年12月1日に石川県産の天然能登寒ぶりの最高級ブランド「煌」第1号が決まる瞬間にも立ち会っていた。石川県では2022年から12月1日の初競に合わせて「鰤-1グランプリ」が開催され、各網元が厳選に厳選を重ねた最高の能登寒ぶりがエントリーする。

2025年度の「煌」第1号が決まり報道陣に囲まれる「日の出大敷」の網元・中田洋助さん(右)と、落札した地元スーパーマーケット「どんたく」社長と鮮魚担当者。(画像提供:日の出大敷)

2025年度の「煌」第1号が決まり報道陣に囲まれる「日の出大敷」の網元・中田洋助さん(右)と、落札した地元スーパーマーケット「どんたく」社長と鮮魚担当者。(画像提供:日の出大敷)

「中田さんのブリは、身の厚さ、皮の張りも別格でした。競場に並ぶ他のブリを圧倒する王者の風格がありました。1本だけ、光り方が違うんです。その輝きは煌の名に相応しいものでした」と中村さん。

この日の漁に同行した『花紫』料理長の中村雅和さん(右)と若手料理人の岩本さん。

この日の漁に同行した『花紫』料理長の中村雅和さん(右)と若手料理人の岩本さん。

「能登半島地震の前年、2023年の初競でもうちの寒ブリが煌の第1号に選ばれました。2025年も選ばれる自信がありました」と中田洋助さんは語る。

中田さんは、1987年生まれ。能登町出身。海と魚を学び続ける能登町鵜川の漁師集団「日の出大敷」の五代目網元。北里大学水産学部を卒業後、金沢の製網会社「ホクモウ」に就職し4年間勤務。現在は若きリーダーとして定置網漁を指揮するほか、未来の船頭を育てるため能登町の子どもに向けた取り組みも行なっている。

中田さんは、1987年生まれ。能登町出身。海と魚を学び続ける能登町鵜川の漁師集団「日の出大敷」の五代目網元。北里大学水産学部を卒業後、金沢の製網会社「ホクモウ」に就職し4年間勤務。現在は若きリーダーとして定置網漁を指揮するほか、未来の船頭を育てるため能登町の子どもに向けた取り組みも行なっている。

石川県の主要港で水揚げされる寒ブリは年間約400〜1,400トン、天然能登寒ぶりの最高級ブランド「煌」に認定されたのは2022年度8本、2023年度40本、2024年度49本。2022年にブランド化が始まって以来、中田さんが代表を務める「日の出大敷」と家業の「中作」の定置網から揚がった「煌」は、2024年までの通算97本中36本を記録し、次席に大差を付けてダントツ1位の漁獲量を誇る。

同じ海を泳ぐ回遊魚のブリの中で、優れたものだけが狙って「日の出大敷」の定置網に入るはずがない。最高の寒ブリ誕生の秘訣は、水揚げ後の扱いにあるようだ。

金沢中央市場での競の様子。(画像提供:石川県漁業協同組合)※漁獲量データ参照元:石川県漁業協同組合 うぉルカム! おいしかわ県.jp

金沢中央市場での競の様子。(画像提供:石川県漁業協同組合)※漁獲量データ参照元:石川県漁業協同組合 うぉルカム! おいしかわ県.jp

伝統の定置網漁と「日の出大敷」ならではの秘策

午前0時過ぎ、2隻の船が連なって静かに港を離れる。向かう先は真っ暗な海に仕掛けられた「日の出大敷」の定置網の一つ。「日の出大敷」では2ヶ所、「中作」で2ヶ所の定置網を仕掛けてあり、その日の天候や漁獲量に応じて1晩に最大2ヶ所で網を揚げるという。

「日の出大敷」の「大敷」とは定置網の一種「大敷網」のこと。「日の出大敷」は道網・登り運動場・箱網・落とし網の4部で構成された大敷網(二重落し網)を使用している。

日本海に棲息するブリは、春から夏にかけてエサを求めて北海道方面へ北上し、水温が低下する冬(12月から翌年1月頃)になると、産卵場である東シナ海を目指して南下する。雷鳴が轟く冬の嵐とともに富山湾、能登半島沖にブリの群れがやってくることから、地元ではこの雷を「ブリ起こし」と呼んでいる。

沖合4キロメートルの地点に仕掛けられた「日の出大敷」の定置網。定置網漁は、魚の通り道に袋状になった網を仕掛け、魚の習性を利用して網に誘導し、網の中に入った魚をとる漁法。獲りすぎない持続可能な漁業で、富山湾沿岸では江戸時代初期から続く歴史がある。

沖合4キロメートルの地点に仕掛けられた「日の出大敷」の定置網。定置網漁は、魚の通り道に袋状になった網を仕掛け、魚の習性を利用して網に誘導し、網の中に入った魚をとる漁法。獲りすぎない持続可能な漁業で、富山湾沿岸では江戸時代初期から続く歴史がある。

能登半島沖には、南から対馬海流が、北からは北海道沖からリマン海流に乗って寒流系の魚が下ってくるため、富山湾は「天然のいけす」と呼ばれ豊富な魚種が集まる。佐渡沖を南下するブリ群もイワシやサバの群れを追い、この海域へとたどり着く。

寒ブリの名産地として名高い富山県氷見沖は、岸から4kmほどで水深100mに達する「あいがめ」と呼ばれる海底谷を有し、この特殊な地形に迷い込んだブリが定置網で漁獲される。能登半島の富山湾側、いわゆる内浦に位置する能登町の宇出津(うしつ)港、七尾港もブリの回遊ルートにあたり、石川県を代表する寒ブリの産地となっている。

「日の出大敷の定置網は、イワシ漁を中心にしていた網です。ブリの回遊ルートで有利な宇出津には水揚げ量ではかないません。しかし、同じ海域を回遊している以上、網に入るブリそのものに差はないんです。違いが出るのは、水揚げしてからの“扱い方”。日の出大敷はそこで勝負しています」と中田さん。

どれだけストレスを与えず、最高の状態で市場・消費地へ届けられるか。それこそが「日の出大敷」の技と戦略の真骨頂なのだ。

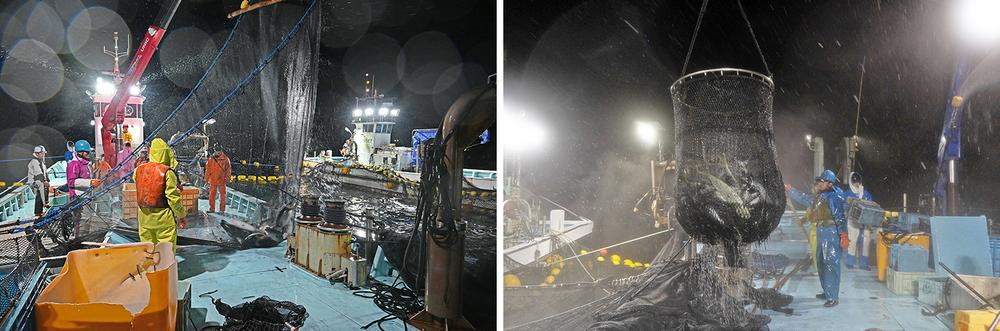

2025年シーズン、すべてのブリを船上で活け締めに

夜の海に浮かぶ2隻の船が、呼吸を合わせるように網をたぐり寄せる。落とし網の中が狭くなるにつれて魚影が濃くなり、やがて海中を勢いよく泳ぐブリの大群が姿を現した。にわかに船上が活気立ち、主船ではクレーンを使って巨大なタモ(掬い網)を落とし網に入れ、ブリを船上に揚げ始めた。

網の中を泳ぐブリの群れ。

網の中を泳ぐブリの群れ。

昨年の漁を見学した中村さんから、中田さんがブリを船上で活け締めする作業はあっという間だと聞いていた。細いピックをブリの眉間に打ち込み、エラ元に刃を入れて血を抜き、細いワイヤーで頭から神経を潰す。しかし、この日、目にしたのはまったく違う光景で中村さんも驚いていた。

網をコントロールする人、ブリを追い込む人、クレーンを使いタモでブリを船上にあげる人。それぞれの持ち場で、迅速かつ丁寧に仕事が進められていく。

網をコントロールする人、ブリを追い込む人、クレーンを使いタモでブリを船上にあげる人。それぞれの持ち場で、迅速かつ丁寧に仕事が進められていく。

新たな機材の導入で、最高の状態のブリを量産できるようになった。

新たな機材の導入で、最高の状態のブリを量産できるようになった。

「以前はすべて手作業だったため、大型で見た目もいいブリと、予約を受けていたサイズのブリを選んで活け締めにしていました。しかし、今年からブリの脊髄と血管を一度に断ち切る機材を導入して、全量を活け締めにすることが可能になったんです。鮮度はスピード勝負。全量を締めた中から最高のものを選ぶことにしたのです」と中田さん。

大きなブリを押さえ込み、固定して一瞬のうちに2本の刃でポイントを撃ち抜く。そのまま海水と氷を入れた魚槽に滑り込ませ、次々と流れ作業で活け締めが進められていく。エラ部分に刃を入れて大きな血管を断ち、海水で血抜きするため魚槽の氷水は鮮血に染まっていった。

水揚げされたブリが瞬く間に締められていく。

水揚げされたブリが瞬く間に締められていく。

数回に分けて巨大なタモでブリを掬い上げ、1時間ほどで約300本のブリが活け締めされた。作業が終わると、甲板の掃除や網の片付けがテキパキと進められていく。そんななか、中田さんが魚槽を真剣な眼差しで見つめていた。締める前のブリが1本、生きたまま魚槽に落ちたのだという。

「生きたブリが他のブリを傷めてしまうのでしょうか」とたずねると、「すでに血でいっぱいの海水の中だから窒息しているはず。すべてのブリを活け締めにして出荷すると決めたので、信頼のためにもその1本を見逃したくない。活け締めと野締めを混ぜての出荷は、生産者としてやってはいけないことなので」と言う。その言葉には、網元としての矜持がにじんでいた。

震災後に入社した最年少漁師に水温設定について話している中田さん。中田さんは漁業の後継者育成にも力を注ぎ、小中学校や高校などで漁業の大切さや漁師のやり甲斐を伝える活動もしている。

震災後に入社した最年少漁師に水温設定について話している中田さん。中田さんは漁業の後継者育成にも力を注ぎ、小中学校や高校などで漁業の大切さや漁師のやり甲斐を伝える活動もしている。

天然ブリを活け締めする漁師は他にもいるのかと質問すると、「他の魚種や養殖ブリではありますが、少なくとも石川県で高級魚の天然ブリを、徹底して船上で活け締めするやり方は、ほかでは聞きませんね」と中田さんは話した。

氷を控えて海水温で保存し、鮮度と旨みを両立

「煌」候補や注文を受けたブリ、他と区別したいブリは船上の水槽で保存されていた。その水槽に手を入れると、ほんのりと温かさを感じる。外気は氷点下に近い。錯覚かと思えば、そうではなかった。一般的には「よく冷やすこと」が鮮度保持のセオリーとされるが、「日の出大敷」ではあえて“冷やしすぎない”のだという。

「活け締めしたあとは、このくらいの温度でちょうどいいんです。水揚げ後に大量の氷水に浸ける氷締めが一般的ですが、冷やしすぎると死後硬直が進みます。うちの場合は、船上で活け締めした瞬間にブリは絶命しているので、氷で代謝を抑える必要もなく、死後硬直が進みにくい温度帯で保管して港へ運んでいます」と中田さん。

血抜きで赤く染まった海水は、新しい海水に入れ替えて港に戻る。血抜きにかける時間や水温にも、最高のブリをつくり上げる中田さんの哲学がある。

血抜きで赤く染まった海水は、新しい海水に入れ替えて港に戻る。血抜きにかける時間や水温にも、最高のブリをつくり上げる中田さんの哲学がある。

水揚げ直後に脊髄・血管を断って即死させ、海水温で保存した魚は死後硬直の進行がゆるやかになり、身に蓄えたエネルギーが時間をかけて旨みに変わり、きめ細かな肉質と深い味わいが引き出される。エラを切って行う血抜きは、鮮度保持だけでなく、雑味を消す効果も大きい。

さらに中田さんは、道路状況や市場までの輸送時間も計算に入れて出漁時間を決めている。2024年元日に発生した能登半島地震以降、鵜川港から金沢や氷見の市場へ向かうトラック移送には、以前よりも時間がかかる。「かなざわ総合市場」の競りが始まる時間に最良の状態でブリが並ぶよう、漁に出る時刻を1〜2時間早めたという。

「市場に着いた瞬間が、魚にとっての“見せ場”ですから。そこに合わせて、すべての段取りを組みます」。

数ではなく質で勝負する。徹底した研究と計算、そして丁寧な処理が、魚の質で頭ひとつ抜けた存在となり、「煌」の水揚げ量最多を「日の出大敷」が占める圧倒的な結果につながっている。

目利きが惚れ込む中田洋助の魚

中村雅和さんが『花紫』の料理長に就任して約1年半。「日の出大敷」の中田さんとは、野々市市の『寿司処 めくみ』の大将の紹介を受けた『てんぷら的場』の的場さんを介して出会った。以来、ブリだけでなく、年間を通してさまざまな魚種を仕入れている。

この日、中村さんが仕入れることにした寒ブリ。

この日、中村さんが仕入れることにした寒ブリ。

「料理人仲間の間でも、“日の出大敷の魚は別格”というのが共通認識になっています」と中村さん。しかし、誰でも中田さんから直接仕入れができるわけではなく、信頼できる筋からの紹介で契約した料理人のみ。中田さんは料理人から注文を受ける際には、その嗜好やどんな料理に使うのかを必ず確認するという。

「血抜きをしっかり行い料理としての調和を立てたいときもあれば、あえて血を残してブリらしい野性味を活かしたいときもある。和食やフレンチ、料理人によって好みも違いますし、どの部位でどんな料理をつくるのかでも選ぶ魚や処理を変えています」。

どんな一皿になるのかをイメージし、そのために最適な魚と処理を選ぶ。「料理は、船の上から始まっている」という中田さんの持論そのままに、漁師と料理人の仕事が海の上で重なり合う。

どんな一皿になるのかをイメージし、そのために最適な魚と処理を選ぶ。「料理は、船の上から始まっている」という中田さんの持論そのままに、漁師と料理人の仕事が海の上で重なり合う。

「煌」2号15.6kgのブリが語るもの

取材当日、1ヶ所目の定置網で約300本のブリが水揚げされた。その中から、中田さんは体躯・脂の乗り・色合いが抜きんでた数本を選り分け、別の水槽で管理した。港に戻るとそれらを並べて吟味し、15.6kgの寒ブリが「煌」候補として箱に収められ金沢行きのトラックに積み込まれた。

その日の昼頃、候補のブリが今冬2号目の「煌」に認定されたというニュースが流れた。第1号に続き、第2号も中田さんの寒ブリという快挙である。

「もちろん、嬉しいですよ。でも、たまたま運がよかったで済ませたくはないんです」と中田さんは静かに笑う。

この寒ブリが今冬2本目の「煌」に認定された。

この寒ブリが今冬2本目の「煌」に認定された。

ブリそのもののポテンシャルに、船上処理の技術と、輸送の段取り、そして料理人たちからのフィードバックを重ねていく。その積み重ねの先に、天然能登寒ぶりの最高峰「煌」という結果がある。

決して有利とは言えない漁場で、設備面でも大規模港に及ばない鵜川港だからこそ、手間と技で勝負する。1本1本を最大限に活かすための工夫の先に「最高のブリを生み出す網元」という立ち位置を獲得したのだ。

能登の海が教えてくれること

午前2時半、港に戻ると急ピッチでブリの選別・出荷作業が進められ、午前4時には大量の寒ブリと「煌」候補が金沢行きのトラックで出発した。続いて氷見行きのトラックへの詰め込みが終わると、漁師たちはもう一つの漁場へ向かって再び出港して行った。

『花紫』の中村さんは同行していた若手料理人の岩本さんに魚を選ぶよう促した。残りのサワラ数尾と岩本さんが料理したい魚を自由に選ぶよう任せたのだ。

「若手にも自分の目で魚や食材を選べる料理人になって欲しい。失敗してもいい、自分が選んだ魚を調理して初めてわかることもある」と中村さんは言う。自らもそうであるように、産地を訪れ、生産者と交流することは、料理人に多くの学びを与え、成長のきっかけになると考えているからだ。

「日の出大敷」には魚の加工場があり、岩本さんはそこで働く1人の職人に熱心に話を聞いていた。『ミシュランガイド石川2021』で3つ星を獲得した『のとじ荘』の元料理長・馬場雅弘さんだ。そこに中田さん、中村さんも加わり、岩本さんが選んだ魚の品定めが始まった。

『花紫』では料理人が産地や生産者を訪れ、自身の目で見て話し、触れることを積極的に行なっている。現場に勝る教材なし。

『花紫』では料理人が産地や生産者を訪れ、自身の目で見て話し、触れることを積極的に行なっている。現場に勝る教材なし。

「ブリはここを見る」「サワラならここだ」と、魚種ごとにチェックすべき部位を短い言葉で伝えていく。漁師と料理人の“目利きの稽古”である。この後、仕入れが決まったブリとサワラは「日の出大敷」の加工場へ運ばれ、馬場さんの熟練の庖丁さばきで頭を落とし、神経、内臓や血合いが取り除かれ、発送の準備が整えられた。

直接取引をしている料理人へは加工場で処理した魚を発送している。

直接取引をしている料理人へは加工場で処理した魚を発送している。

2024年元日の能登半島地震で、鵜川の町は大きな被害を受けた。港も道路も傷つき、人々の暮らしは一変した。それでも中田さんは、発災からわずか1週間後に漁を再開した。

「魚を獲って、従業員に給料を払うこと。それが、ここで暮らしを立て直す一歩になると思ったからです」。

「日の出大敷」の寒ブリは、単なる高級食材ではない。厳しい海と向き合い、命と向き合い、震災からの復興を背負いながら、毎朝のように網を揚げ続ける漁師たちの仕事の結晶だ。そして、その価値を見抜き、最大限に引き出そうとする中田洋助という網元の創意工夫が、能登の寒ブリに新たな物語を与えている。

2便目の船が戻ってきた頃、東の空がわずかに白みはじめていた。

2便目の船が戻ってきた頃、東の空がわずかに白みはじめていた。

【住所】石川県鳳珠郡能登町鵜川27-25乙

【電話番号】0768-67-1010

【営業時間】6:00~12:00

【定休日】水曜・日曜

【公式HP】https://hinodeoshiki.jp

【Instagram】https://hinodeoshiki.jp

フォローして最新情報をチェック!