東京・赤坂『津やま』其の一:政財界人に愛された気取らない味

赤坂の繁華街の小さな路地に『津やま』が創業したのは1967年。以前、初代の鈴木正夫さんに屋号の由来を尋ねたら「ここは居抜きで看板を変えるのも金がかかるんで、前の店の名をもらったんですよ」と。それくらい、この店には偉ぶったところがない。料理も炒り豆腐や豚角煮など素朴なものばかり。ところが、どれもが見事な玄人仕事です。唸る旨さというより、ホッとする美味しさ。初代が銀座の名店『わたき』で学んだ味は、創業以来の雰囲気と共に、二代目の鈴木弘政さんと、初代の長女で女将を務める純子さんに受け継がれています。

柏原光太郎(かしわばらこうたろう):1963年東京生まれ。慶應義塾大学を卒業後、株式会社文藝春秋に入社。『東京いい店うまい店』編集長、食のEC『文春マルシェ』立ち上げののち、独立。食の社交倶楽部『日本ガストロノミー協会』を設立し、会長。食べログフォロワー5万人以上。外食産業、地方創生関係者とのつながりも深い。著書に『ニッポン美食立国論』。

名店『わたき』の味を継ぐ

私が初めて『津やま』を訪れたのは1990年前後のこと。雑誌「太陽」で演出家の久世(くぜ)光彦さんが紹介されていた記事を読んだからだ。

その後、『津やま』は当時の東京の日本料理の世界では新橋『京味』、原宿『重よし』と並んで客筋のいい割烹として有名なことを知った。幸運なことに、後に3店とも訪れる機会を得たが、私にとって一番肌に合ったのは『津やま』だった。

当時は初代の鈴木正夫さんが板場の真ん中で腕をふるっていた。1954年から7年間、銀座の名店『わたき』で修業。『津やま』同様、カウンターと小上がり、座敷の店だったというが、残念ながら私は訪れたことはない。

「西の𠮷兆、東のわたき」といわれるほど格式のある店で、もりそば一杯30円の時代にランチが3000円だった。主人が広島出身だったこともあり、関西割烹よりは濃いめの味付けで、お好み中心だった。『津やま』が今もアラカルト主体なのは、『わたき』に倣(なら)ってのことだ。

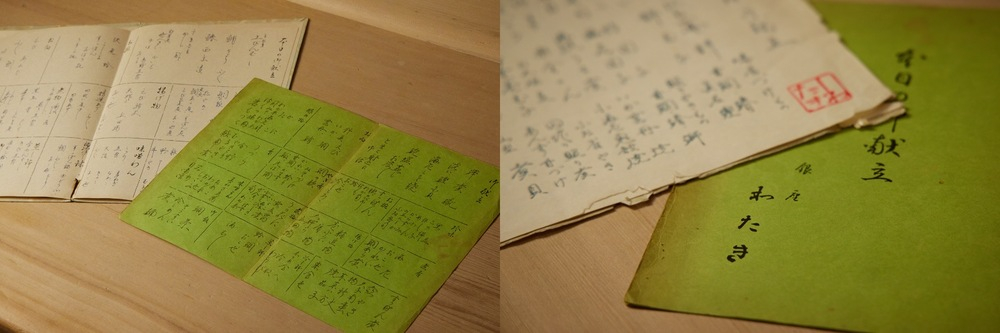

『わたき』と『津やま』初代・正夫さん時代の『津やま』の品書き。「お向」「やき肴」「蒸し鉢」などの項目は『わたき』の献立と文字も同じだ。

『わたき』と『津やま』初代・正夫さん時代の『津やま』の品書き。「お向」「やき肴」「蒸し鉢」などの項目は『わたき』の献立と文字も同じだ。

正夫さんが『わたき』で学んだのは、正統派の和食ばかりではなかった。『わたき』の品書きには「ヴェルーガ」の名が載っており、『𠮷兆』同様、早くからキャビアを使っていたことが分かる。

新しいレシピの考案にも熱心で、牛乳の代わりにトウモロコシの裏越しを使ってクリームコロッケを考案したのも『わたき』の主人だったし、『津やま』の夏の名物「冷しとまと煮」も正夫さんと二人で考えたものだ。

今回、私は『わたき』の品書きを初めて見たのだが、見慣れている『津やま』のそれと字がそっくりなことに驚いた。女将であり正夫さんの長女である純子さんによると、「お父さんは『わたき』のおやじから習字を習ったんですよ」。

今は二代目の弘政さんが書くが、字はともかく、献立の内容はほぼ変わってない。

「私の代になって新しく加えた料理はほとんどありません。ただ、調味料を変えたり、だしの昆布の量を増やしたりと、現代に合った料理にはしているつもりです」。

左の写真の左に写っているのが初代の鈴木正夫さん、右が二代目の弘政さんの若かりし頃。元首相の小泉純一郎さんや福田康夫さんも常連だった。

左の写真の左に写っているのが初代の鈴木正夫さん、右が二代目の弘政さんの若かりし頃。元首相の小泉純一郎さんや福田康夫さんも常連だった。

アラカルト主義を貫いて半世紀

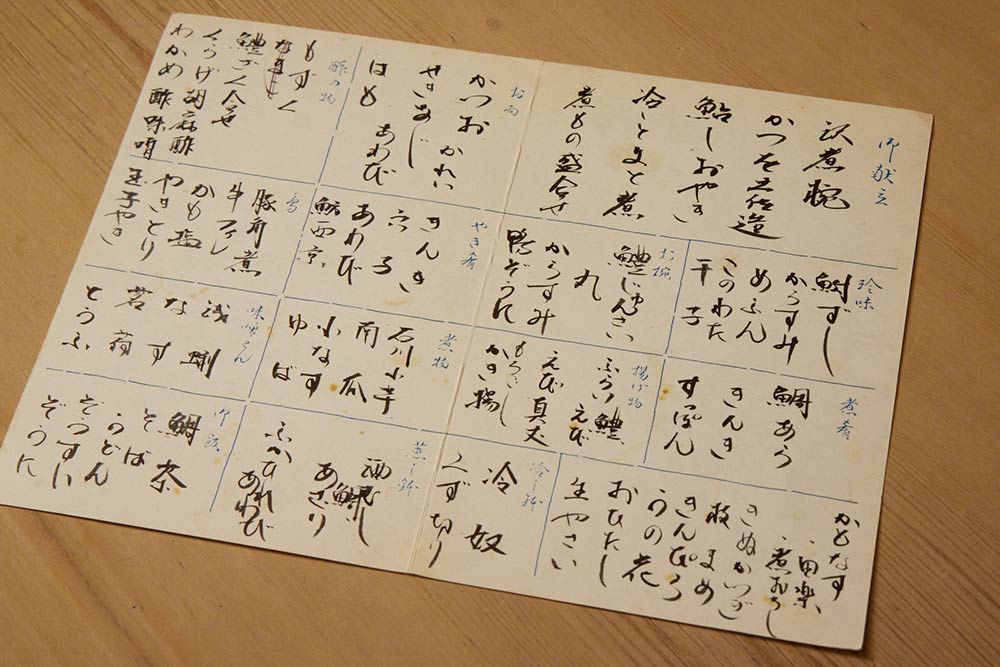

今の『津やま』の品書き。「冷しとまと煮」があるので、初夏から初秋のものだろう。

今の『津やま』の品書き。「冷しとまと煮」があるので、初夏から初秋のものだろう。

今の『津やま』の料理は、女将に言わせると「『わたき』の流れを汲んだ正夫、弘政の味」という。

女将は興がのるとお客様に「うちは超高級居酒屋だからね」と話す。原価率が高く、ロスも大きいため、最近の料理店はコース主体の店ばかりだが、『津やま』はあくまでアラカルトにこだわるからだ。

「気取らない料理屋でいたいので。材料を見ながら『これ出来る?』というやりとりで作るのがうちらしいと思ってます。コロナで暇な時は、麺から自家製したラーメンや、『素麺とアサリがあるんだからできるだろう』と言われてボンゴレもどきも作りました(笑)」。

弘政さんは、料理専門学校を出てすぐ『津やま』に就職、ゼロから正夫さんに鍛えられた。当時、仲居だった純子さんと結婚した直後は、銀座『あさみ』に武者修行にも出た。当時、その事情を知らず、『あさみ』のカウンターで弘政さんに会し、びっくりしたことを覚えている。

「『あさみ』さんでは、『津やま』では使わない魚や茶の湯の心を学ばせてもらいました。客観的に『津やま』を見ることができたのも良かったです。改めて、おやじの凄さが分かりました」。

『津やま』に戻った当初は正夫さんもいたが、10年ほど前からは店に来てもカウンターに入ったり、入らなかったり。実質的には弘政さんが店を預かる立場となった。正夫さんが鬼籍に入ったのは3年前。それからは夫婦で店を仕切る。

沢煮椀、鯛茶、豚角煮…と名物づくし

せん切りや細切りの野菜をさっと吸い地で炊いた、名物の「沢煮椀」。詳しいレシピは9月に配信。

せん切りや細切りの野菜をさっと吸い地で炊いた、名物の「沢煮椀」。詳しいレシピは9月に配信。

『津やま』の看板料理は開店時から変わらず、沢煮椀、鯛茶漬け、豚角煮である。初代の正夫さんはよく「この3つさえ覚えればいつでも店が持てると、『わたき』のおやじに言われた」と話しており、愛着を持って作っていた。

どれも高級な食材を使った料理ではないが、そこには『津やま』独自の味がある。その秘密はおいおい、この連載で明らかにしていくが、背景にあるのは手間を惜しまない料理への愛情である。

面倒でもすり鉢で当たったり、同じ細さに野菜を切り揃えたり。つい現代のテックに頼りがちなことを『津やま』では人の手で行っている。だからこそ、常連好みに細かく味の調整ができるのだと、私は思う。その初代からぶれない味と心を、弘政さんが真っ直ぐに受け継いでいる。

名物の鯛茶漬け。ゴマダレで和えた鯛を、熱々のご飯の上へ。ワサビを絡めてそのまま食べてよし、茶漬けにしてよし。煎茶やだし茶の店が多いが、『津やま』は梅干し入りの番茶。熱い番茶をかけると、スッと梅の香りがする。

名物の鯛茶漬け。ゴマダレで和えた鯛を、熱々のご飯の上へ。ワサビを絡めてそのまま食べてよし、茶漬けにしてよし。煎茶やだし茶の店が多いが、『津やま』は梅干し入りの番茶。熱い番茶をかけると、スッと梅の香りがする。

『わたき』に倣(なら)い、おからで6時間ほど下煮してから味を入れることで、柔らかく、味わい深い豚角煮に。これでご飯を掻き込むとたまらない。

『わたき』に倣(なら)い、おからで6時間ほど下煮してから味を入れることで、柔らかく、味わい深い豚角煮に。これでご飯を掻き込むとたまらない。

政財界の要人の行きつけに

『津やま』は後年、小泉純一郎元首相ご愛用の店として有名になったが、『わたき』のお客が贔屓(ひいき)にしてくれたため、初期の頃から自民党清和会の行きつけとして知られ、経営者や芸能人のファンも多かった。『𠮷兆』の湯木貞一さんも東京に来るたびに寄っていたという。

1階には6席ほどのカウンターと小上がり、2階には座敷が3つある。一番小さい4畳半の座敷は掘りごたつで、政治家や財界人の密談の場として使われているのだろうと私は思っている。

とはいえ、『津やま』の華は断然カウンターだ。面倒な雰囲気はなく、私が行き始めた頃は隅に小さいテレビが置かれており、巨人戦を見ながら日本酒をたしなむ財界重鎮もいた。

奥の8畳の個室。かつては座敷だったが、時代の流れを受けてテーブルに変わった。私はここで文芸評論家・江藤 淳さんにインタビューをしたことがある。

奥の8畳の個室。かつては座敷だったが、時代の流れを受けてテーブルに変わった。私はここで文芸評論家・江藤 淳さんにインタビューをしたことがある。

弘政さんを中心に板前がきびきびと働き、自分の料理が仕上がっていく様子を眺めながら一杯飲み、連れと会話を楽しむ。客はみな常連だから、お隣の料理を見て「お、これいいね。俺ももらおうかな」と言えるのも、『津やま』の家族的な雰囲気のなせる技である。

話に専念するためコースを頼む客もいるが、そういう場合でも「焼物の前まではおまかせで頼むよ。焼物やご飯は選ぶから」というリクエストが多い。

“高級な旨いもんや”というスタンス

鈴木弘政さん・純子さん夫婦を囲んだ若い板前チーム。この和やかな雰囲気が料理にも表れている。

鈴木弘政さん・純子さん夫婦を囲んだ若い板前チーム。この和やかな雰囲気が料理にも表れている。

『津やま』の一番の魅力は、女将の純子さんとの会話だと私は思っている。通い始めた頃は仲居の中で最年少だった彼女も、すっかり貫禄のある女将となった。有名人だろうと政治家だろうと物おじせず、フランクな会話で周囲を楽しませる。その気さくな雰囲気はまさに“高級な旨いもんや”のそれだ。

私は『津やま』を訪れる日はいつも「どんな料理を頼もうかな」と心を弾ませて暖簾をくぐる。けれど、品書きを吟味しても、大抵同じものを頼んでしまう。沢煮椀、生野菜あたりが定番で、冬なら若狭がれい、夏なら冷しとまと煮。それにエビフライや牡蛎フライを足すこともある。締めは鯛茶漬けが多いが、ゴマダレで和えた鯛をのせ、ご飯を掻き込む方が好きかもしれない。

もちろん、たまに冒険して新しい料理を頼んでも裏切られることはないのだが、訪れるたびに食べたくなる味というのが、名物の名物たるゆえんなのだろう。コース一本の日本料理店では、こんなワクワクした気持ちを味わうことはできない。

炒り豆腐。干し椎茸・ニンジン・筍・キクラゲを細切りにして、合わせだしで含め煮にしてから、茹でて裏漉しした木綿豆腐を加えて炒り煮にしている。

炒り豆腐。干し椎茸・ニンジン・筍・キクラゲを細切りにして、合わせだしで含め煮にしてから、茹でて裏漉しした木綿豆腐を加えて炒り煮にしている。

必ず活けの車エビを使うというエビフライ。ウスターソースをかけたタルタルを好む常連が多いのだそう。

必ず活けの車エビを使うというエビフライ。ウスターソースをかけたタルタルを好む常連が多いのだそう。

▼『津やま』冷しとまと煮のレシピはコチラ

▼『津やま』沢煮椀のレシピはコチラ

▼『津やま』鯛茶のレシピはコチラ

▼『津やま』豚角煮のレシピはコチラ

【住所】東京都港区赤坂2-14-7

【電話番号】03-3583-5130

【営業時間】16:00~21:30入店

【定休日】土曜・日曜、祝日

【お料理】おまかせコース30000円~。アラカルトも豊富。日本酒1合1000円~。※サービス料10%別。

フォローして最新情報をチェック!