煮こごり(煮凝り)とは?

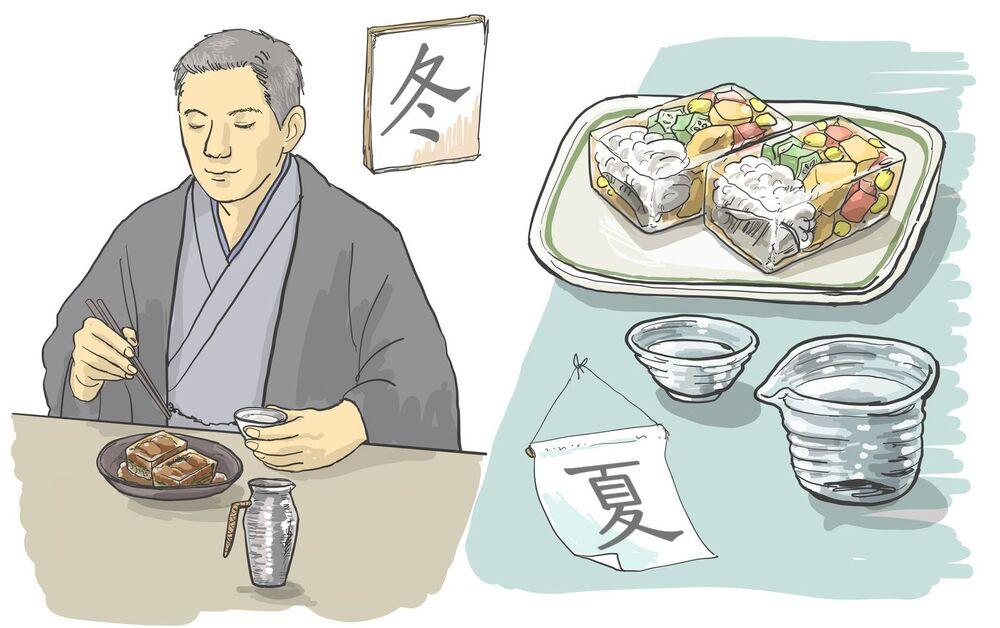

つるんとした喉ごしや涼感ある見た目から、夏によく提供される煮こごり。しかしもとは寒い季節に食されるもので、冬の季語として多くの俳諧に登場しました。「こごり」に「凝」の字を当てる理由、また、暑い時季に提供する際に凝らした工夫が書かれた文献などにあたり、ご紹介します。

煮こごりとは

白身魚や鳥類などの材料を煮て、煮汁ごと冷やし固めた料理が、煮こごりです。単に「こごり」とも言い、ほかに煮寄せ、煮練りの名もあります。料理屋では凝固材の名を用いて、寒天寄せやゼリー寄せの名を当てることも多いです。

煮こごりは、材料から溶け出したコラーゲンを含む煮汁を、低温に置くと固まるという性質を利用して作るので、元は寒い季節の食べ物でした。冷え冷えした夜に、煮こごりを肴にして熱燗をいただくのがなんともたまらない——というのは一昔前の人の談。もちろん現在の料理の世界では、冷たい食感や氷を思わせる涼しげな見た目から、夏にも好んで食されます。

こごり=「凝」の意味

煮こごりの「こごり」には、古くから「凝」の字が当てられてきました。煮凍や煮氷と書く場合もありますが、これらは後発の表記です。凝る(コル/コゴル)は、凍る(コオル)の類義語で、分散しているものが密集する・固まることを意味します。

「凝」がつく煮こごりの記載を見てみると、古くは平安時代前期の『日本霊異記』に、煮鯉寒凝(煮たる鯉寒凝る)とあり、中期の『延喜式』にも、蜷并伊具比魚煮凝等(蜷ならびに伊具比魚の煮凝など)と出てきます。魚の煮こごりが、古代からおかずや献上品として賞味されていたのがわかります。

煮汁が固まって煮こごりができる現象は、「凝」の字と切り離せないようです。同様のことが、心太(ところてん)の変遷にも見ることができます。平安時代の漢和辞書『倭名類聚抄』には「凝海藻」の説明として、「古留毛波 俗用 心太二字 云 古々呂布止(コルモハと呼び、俗に心太の字を当ててココロフトと称する)」と書かれており、これが転訛していつしかトコロテンとなりました。凝海藻は今でいうテングサの類で、“固める海藻”だから「凝+海藻」なのです。

冬の料理から、夏にも楽しむ料理へ

寒い環境で自然に冷え固まる料理を、どんな気候でも安定して作りたい。昔の人もそう考えたに違いありません。室町時代後期に書かれた『四條流庖丁書』(1489年)には、「夏こごりは、当流の面目と心得て出す。5月の末から6月」とあります。新暦でいうと、梅雨明けを挟んで本格的な夏の暑さを迎える頃でしょうか。作り方は書かれていませんが、夏場の煮こごりに特別感を持たせています。

江戸時代になると、煮汁に寒天やでんぷん粉など凝固の補助材を加える工夫が、多くの本に登場します。江戸時代初期の『料理物語』(嘉永20[1643]年版)では、煮物の部・鮒のこごりの項に、「夏はところてんの草加えよし」とあります。ほかに中期の『黒白精味集』下巻八における夏こごりの項では、「ところてんの如くかんてんを煮て、葛少し入れ(略)皿にても鉢にても入れ」とも出てきます。凝固材を補い、容器に流して固める調理法は、季節に左右されにくい技術として以後多くの料理書に引き継がれ、煮こごりは庶民の味としても定着しました。

煮こごりは、冬の季語として多くの俳諧に詠まれています。江戸前期の人・松永貞徳が詠んだのは、「鮒の住む池は こごりの かがみかな」——鮒は、かつて主要だった煮こごりの材料です。こごりと氷をかけて、煮こごりの中は氷の鏡のようであること、そこに鮒が棲んでいると描写しています。このように煮こごりは、寒々とした冬の情景を表すのに適当なことばでした。

今は料理そのものに季節の決まりはありません。寒い季節は、濃いめの味に調整して温かいものと合わせるのも良いし、暑い季節には五感で涼がとれるような、うんと爽やかな仕上がりがよさそう。凝固材の進歩も目覚ましいものがあり、透明度やテクスチャーも一様ではないので、料理のパーツとして作るのも楽しいでしょう。

▼「鱧の煮こごり」のレシピはコチラ

フォローして最新情報をチェック!