鱧の湯引きの考察vol.1皮をいかに柔らかくするか?

400gサイズの鱧を選んで骨切りし、1切れ9g前後と小ぶりに切り、沸かした塩水で湯引きすること25秒。冷水には落とさず、温かいままで鱧の湯引きを提供するという兵庫・甲陽園の『日本料理 子孫(こまご)』の藤原研一さん。「皮にしっかり火を入れて、全体にふんわりとした食感に仕上げたいんです」。この『子孫』流の鱧の湯引きを、農学博士の川崎寛也先生が3回にわたって徹底分析。驚くほど柔らかく、歯切れのよい皮のヒミツを探ります。

-

-

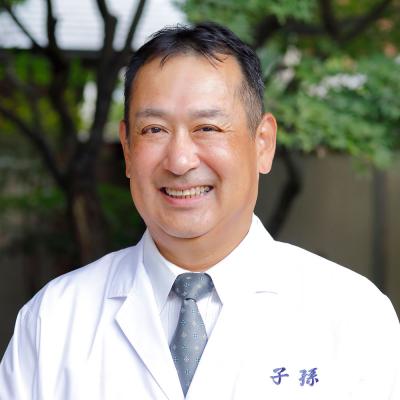

藤原研一さん(兵庫・甲陽園|『日本料理 子孫』店主)

1967年生まれ、兵庫県出身。高校卒業後、滋賀県八日市の名料亭『招福楼』に修業に入る。料理だけでなく、茶の湯の精神に基づいた“料亭のもてなし”を15年間学び、2002年、35歳で独立。祖父・父が営んでいた料理旅館跡地に数寄屋造りの一軒家を構え、『日本料理 子孫』を開店。緻密かつ真っ当な仕事で、日本の四季を料理に映しつつ、独自性も織り込んだ懐石料理に定評がある。

-

-

川崎寛也さん(農学博士)

1975年、兵庫県生まれ。京都大学大学院農学研究科にて伏木 亨教授に師事し、「おいしさの科学」を研究。「味の素㈱」食品研究所エグゼクティブスペシャリストであり、「日本料理アカデミー」理事。「関西食文化研究会」での基調講演でも活躍している。専門は、調理科学、食品科学など。近著に「おいしさをデザインする」「味・香り『こつ』の科学」(柴田書店)。

鱧の皮を感じさせたくない

- 川崎寛也(以下:川崎)

- 今回のテーマは鱧の湯引きですね。僕の大好物なので楽しみです! 藤原さんはどのくらいの大きさの鱧を使っていますか?

- 藤原研一(以下:藤原)

- 湯引きにも焼き霜にも400gくらいの鱧を使います。

- 川崎:

- 小さいですよね。600~800gくらいが主流だと思っていました。

- 藤原:

- 鱧は大きくなればなるほど皮が分厚くなるでしょう。湯引きにすると、皮の部分がゴムみたいな弾力を帯びる。その食感が個人的に苦手なんですよ…。

- 川崎:

- 僕は皮の弾力も湯引きの醍醐味だと思ってました。美味しいですけどね…(笑)。

でも、藤原さんの理想の湯引きは、「皮を感じさせない」ことが大切なんですね。

- 藤原:

- そうなんです。椀種にするにしても、焼き霜造りにする時も、僕は皮にしっかりと火を入れます。

鱧の特異性とは?

藤原さんが使用するのは、淡路島沖で揚がる400gクラスの鱧。神経〆を施した状態で届く。

藤原さんが使用するのは、淡路島沖で揚がる400gクラスの鱧。神経〆を施した状態で届く。

- 川崎:

- 鱧は、皮にも身にもコラーゲンが多い魚です。ヒラメやカレイなど海底近くに棲む魚は、水圧に耐えるためにコラーゲンがたっぷりありますが、鱧は底物ではないでしょう。では、なぜ鱧はコラーゲンが豊富なのかというと、骨がたくさんあるからなんです。

コラーゲンは、硬い骨と柔らかい身の間のクッション的な存在。骨をコーティングしているのがコラーゲンなんです。ですから、物理的に骨の量が多ければ、コラーゲンも多くなるんですね。

- 藤原:

- 火入れしてもパサつきにくいのは、コラーゲンが豊富だからなんですね。

- 川崎:

- 鱧は鰻の仲間ですが、鰻の場合は、蒸してから焼く、またはじっくり焼き上げることによって、コラーゲンを溶かし、ふんわりした食感に仕上げます。コラーゲンがしっかり溶けていると、歯切れのよさも出ます。

- 藤原:

- 僕は、鱧の湯引きは、身はふわっとしていて、皮は歯切れがよいというのが理想です。

- 川崎:

- では、藤原さんの湯引きを見せてください。

続きを読むには

無料で30日間お試し※

- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題

- ブックマーク・コメント機能が使える

- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役

- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー

決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。

フォローして最新情報をチェック!