【レシピ付き】東京・赤坂『津やま』其の二:冷しとまと煮

『津やま』は、昨今の東京では珍しいお好み中心の割烹です。きんぴらや炒り豆腐といった気さくな料理が中心ですが、どの一品にも確かな仕事が息づいています。その技は、初代の鈴木正夫さんが銀座の名店『わたき』で仕込まれたもの。そして、初代の味と雰囲気はそのまま、二代目主人の鈴木弘政さんと、初代の長女で女将を務める純子さんに受け継がれています。なかでも二代目が大切にするのは、正夫さんが修業時代に『わたき』の主人と作った「冷しとまと煮」。誕生はなんと70年前のこと。『津やま』でも夏の名物料理として愛され続けています。

柏原光太郎(かしわばらこうたろう):1963年東京生まれ。慶應義塾大学を卒業後、株式会社文藝春秋に入社。『東京いい店うまい店』編集長、食のEC『文春マルシェ』立ち上げののち、独立。食の社交倶楽部『日本ガストロノミー協会』を設立し、会長。食べログフォロワー5万人以上。外食産業、地方創生関係者とのつながりも深い。著書に『ニッポン美食立国論』。

誕生は70年前、師匠譲りの夏の名物

暑い夏がやってくると「そろそろ冷しとまと煮がメニューに載るかな」と思い、『津やま』に行きたくなる。夏の『津やま』の風物詩で、シーズンになると毎週1度、60個以上仕込むというが、端からなくなってしまう人気の品だ。

ガラスの器に冷えたトマトが丸ごと1個。とろりとしたソースにもトマトを使い、青みを彩りに添える。夏らしい涼しげなこの一品が『津やま』の品書きに登場したのは平成の初期。温室栽培が普及し、トマトの大きさが揃うようになってからのことだそう。

しかし、考案されたのは初代の正夫さんが『わたき』に修業に行っていた、今から70年近く前のことである。

そもそもは、常連のお客様がお土産に持ってきたトマトジュースで煮たトマトのデザートが原型。これをおかずにしたいという『わたき』の主人の要望で、正夫さんと二人で知恵を絞り、中に合鴨の挽肉を入れる発想が生まれた。

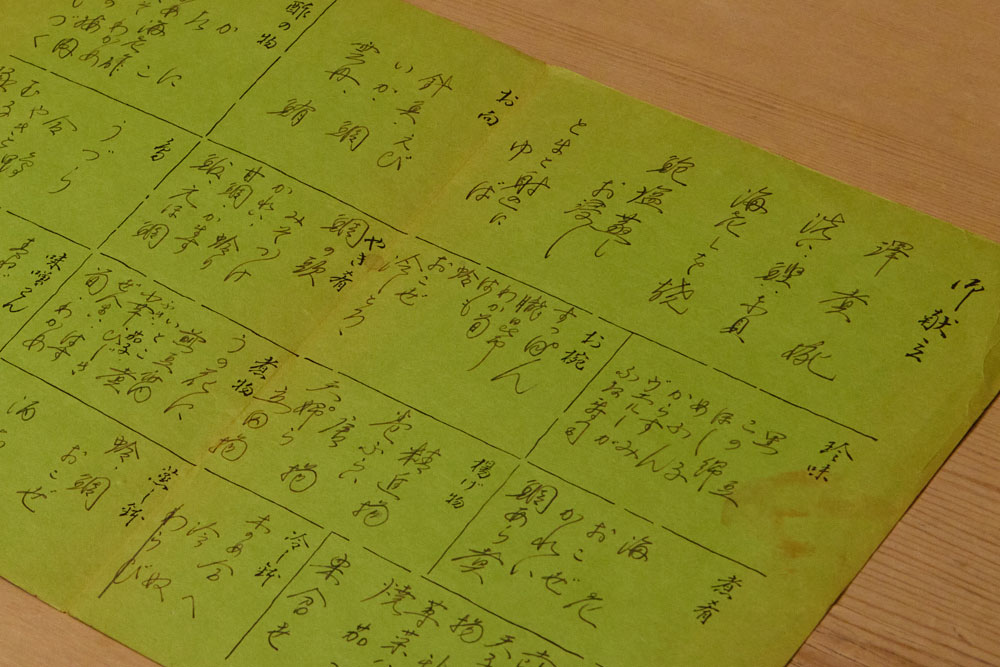

『わたき』の品書きには「とまと射込みゆば」の文字が。トマトに詰め物をするという仕事は、同店で当時から盛んに行われていたことが分かる。

『わたき』の品書きには「とまと射込みゆば」の文字が。トマトに詰め物をするという仕事は、同店で当時から盛んに行われていたことが分かる。

トマトを丸ごと生かすレシピ

トマトは昔から「桃太郎」の2Sサイズを使う。大きさもちょうどよく、「甘いだけでなく、酸味もあるので、夏らしいさっぱりとした味わいに仕上がります」と二代目の弘政さんは言う。

トマトのヘタを取ったら種の部分をくり抜くが、種の部分はソースに使うので取っておく。くり抜いたところに鴨の挽肉と玉ネギの詰め物をする。フードプロセッサーではなく、すり鉢で鴨の挽肉を丹念にあたり、卵白や調味料などを加え、すり合わせていく。このひと手間が、なめらかな歯ざわりと、上品な味わいを生むのだ。

詰め物をしたトマトはカツオ昆布だし・薄口醤油・酒・みりんで煮る。トマトと鴨肉の旨みが染み出たその煮汁は、先に残しておいた種の部分と生のトマトを合わせ、ソースにする。このトマトは桃太郎でも、赤みも甘みも増した完熟したものを選って使うという。店で追熟させることもあるというから徹底している。

最近はジューサーにかけたトマトの上澄みだけを使うさらっとしたソースをよく見かけるが、この冷製ソースはトマトを丸ごと使った濃厚な味わい。葛でとろみを付けることで、冷たいトマトと挽肉に混ざり合い、見事な相性を奏でている。

左がトマト煮に用いるトマト。「桃太郎」の2Sサイズを選んでいる。右はソースに使う、赤身の強い完熟トマト。どちらも湯剥きして使う。

左がトマト煮に用いるトマト。「桃太郎」の2Sサイズを選んでいる。右はソースに使う、赤身の強い完熟トマト。どちらも湯剥きして使う。

完熟トマトのソースと、トマト煮。ここまで仕込んで、どちらもラップをして冷蔵庫でしっかりと冷やしておく。

完熟トマトのソースと、トマト煮。ここまで仕込んで、どちらもラップをして冷蔵庫でしっかりと冷やしておく。

和魂洋才ながらホッとする味

今でこそ日本でも、ジャンルを超えたイノベーティブ料理が流行っているが、この一品の誕生は70年前。和の精神をもって洋風を巧みに取り入れる、和魂洋才の発想を持つ和食の料理人は、当時、それほど多くなかったのではないだろうか。

初代・正夫さんの残した記録によると、鶏肉や豚肉でも試作したが、合鴨との相性が一番良かったそうだ。そして、古くから日本で食されてきた鴨肉を使うからこそ、割烹料理として馴染んだのだと私は思う。半分に割るとよく分かるが、くり抜いた部分の隅々まで鴨肉が詰まっており、トマトとの一体感が素晴らしい。

トマトを煮る際、煮崩れないようにガーゼで一つずつ包むという丁寧な仕事も70年前から受け継がれたもの。弘政さん曰く、ガーゼに煮汁が染み込んで、煮ている間は落とし蓋代わりになるし、冷やして保存する時も味をしっかりと纏(まと)わせることができるそうだ。

私はますます進化を遂げているフードテックの利用は外食産業にとって必要だと思っているが、丁寧な仕事が、料理の奥深い旨さを呼び覚ますことも否定しない。

「うちにはスチコンもないので、たまに独立した弟子の店に行って、勉強のために使わせてもらっています」と弘政さんは笑うが、こうした昔ながらの仕事の数々が『津やま』らしさなのだと思う。外連味(けれんみ)のない、しみじみホッとする味わいが、いつもそこにある安心感。それこそが「ああ、食べに行きたい」と思わせる所以である。

続きを読むには

無料で30日間お試し※

- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題

- ブックマーク・コメント機能が使える

- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役

- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー

決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。

フォローして最新情報をチェック!