【レシピ付き】百合根と帆立のおこわ

平安時代から食されていた「強飯(こわいい)」をルーツに持つ「御飯(おこわ)」。もち米を蒸した料理で、料理屋では「飯(いい)蒸し」とも呼びます。今回からは、本連載に合わせて「辻󠄀調理師専門学校」の日本料理の先生方が仕立てる料理もクローズアップ。調理のコツや独自の工夫などを伺います。晩秋らしく百合根と銀杏(ギンナン)を具材にした岡本健二先生のレシピは、帆立貝の旨みを潜ませた酒塩がポイントです。

撮影:東谷 幸一 / 協力:辻󠄀調理師専門学校

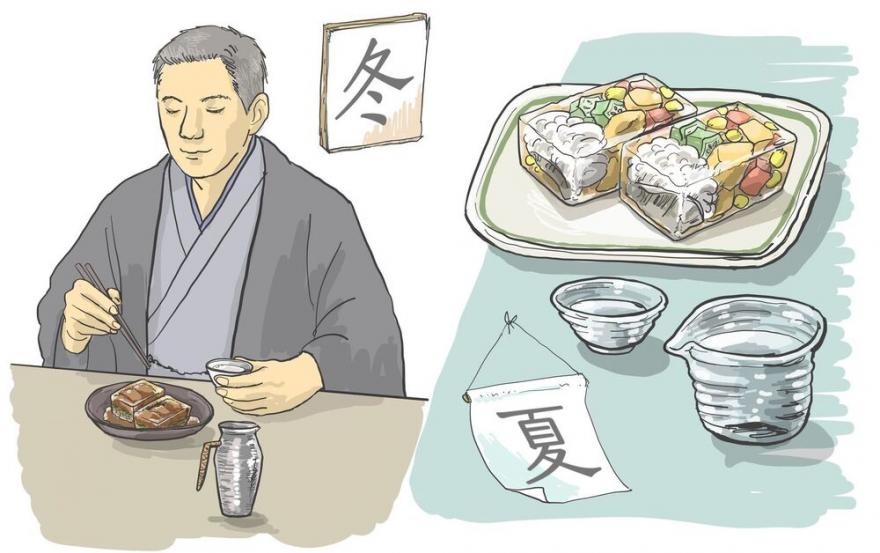

晩秋のおこわなので、銀杏と百合根を加え、完熟の黄柚子の皮を散らして仕上げました。

蒸したもち米の甘みやモチッと弾力のある食感をシンプルに楽しんでいただきたいので、醤油は使わず、酒塩で味を含ませています。

おこわは、加減がとても難しい料理です。まず、もち米は一晩かけてしっかりと浸水させること。蒸し器で蒸す時は、蒸気の通り道を作るようにもち米を広げます。真ん中と周りに空間をあけたいので、ドーナツ型に広げるといいですね。

20分ほどで蒸し上げますが、どうしても表面が乾いて、中まで均一に水分が行き渡らないので、途中2~3回ほど打ち水をします。こればかりは経験値が必要ですが、1回の打ち水は30~45㎖くらい。もち米の乾燥具合を見て、加減してください。

食べてちょうどいい硬さに蒸し上げたら、熱いうちに酒塩にドボンと浸けます。この酒塩の分量が大事です。気持ち多めに作って、蒸し米を浸けて混ぜ合わせ、ちょっと多いなと思ったらザルに上げておけば、ほどよい加減に仕上がりますよ。

「辻󠄀調理師専門学校」では赤飯の味付けにも、この酒塩を使います。蒸し米に色を付けず、ふくよかな味を付けることができる優れた調味液だと思います。今回はそこにもう少し旨みを補強したいなと思い、酒塩に帆立貝を浸して蒸しておきました。

帆立貝の旨みはほんのり感じられる程度で、ツヤツヤモチモチのおこわの引き立て役に留めています。塊ではなく、ほぐし身にして混ぜ合わせたのも、そんな意図から。もち米の甘みがより際立つ塩梅を心掛けました。

➡「おこわ」の言葉のはなしはコチラ。

続きを読むには

無料で30日間お試し※

- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題

- ブックマーク・コメント機能が使える

- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役

- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー

決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。

フォローして最新情報をチェック!