五味の中で注目の“苦味”最前線

食の研究は近年、目を見張るものがあります。保存性を高める発酵や冷凍技術、メイラード反応や浸透圧を利用した調理技術……。そんな、料理を作る際に知っておくと「おいしい」に繋がるヒントや科学的に明らかなこと、味わいの作用などをこのコーナーでお伝えしていきます。

第一回目は、味覚研究の中で今、最も注目されている苦味について。2020年以降に新たに分かってきたことがたくさんあります。摂取すると人体でどのようなことが起こるのか、年を取ると苦味ある食べ物をおいしく感じるのはなぜか…。食品の嗜好性の研究を行う、甲子園大学の釜阪 寛先生に教わります。

釜阪 寛(ひろし)さん:1964年生まれ。神戸大学農学部卒業後、1989年江崎グリコ株式会社入社。菓子開発研究室の焼き菓子チームに3年在籍した後、生物科学研究所で食品の新しい素材・技術開発を行う。健康科学研究所に名称変更した後、カルシウム、主に「お口の健康」の研究に携わる。2022年4月より甲子園大学 栄養学部 食創造学科教授に。同大学の学長である伏木 亨氏と共に食品の嗜好性の研究を行う。農学博士。

2020年以降、注目の味覚研究・苦味

現在、五味の中では“苦味”が一番ホットな研究。2020年以降、さまざまな事実が分かってきており、そのインパクトはうま味が基本味に仲間入りした時と同じくらいと言われるほど。仮説や検証中のことも多々ありますが、知っておくと料理に役立つかもしれません。

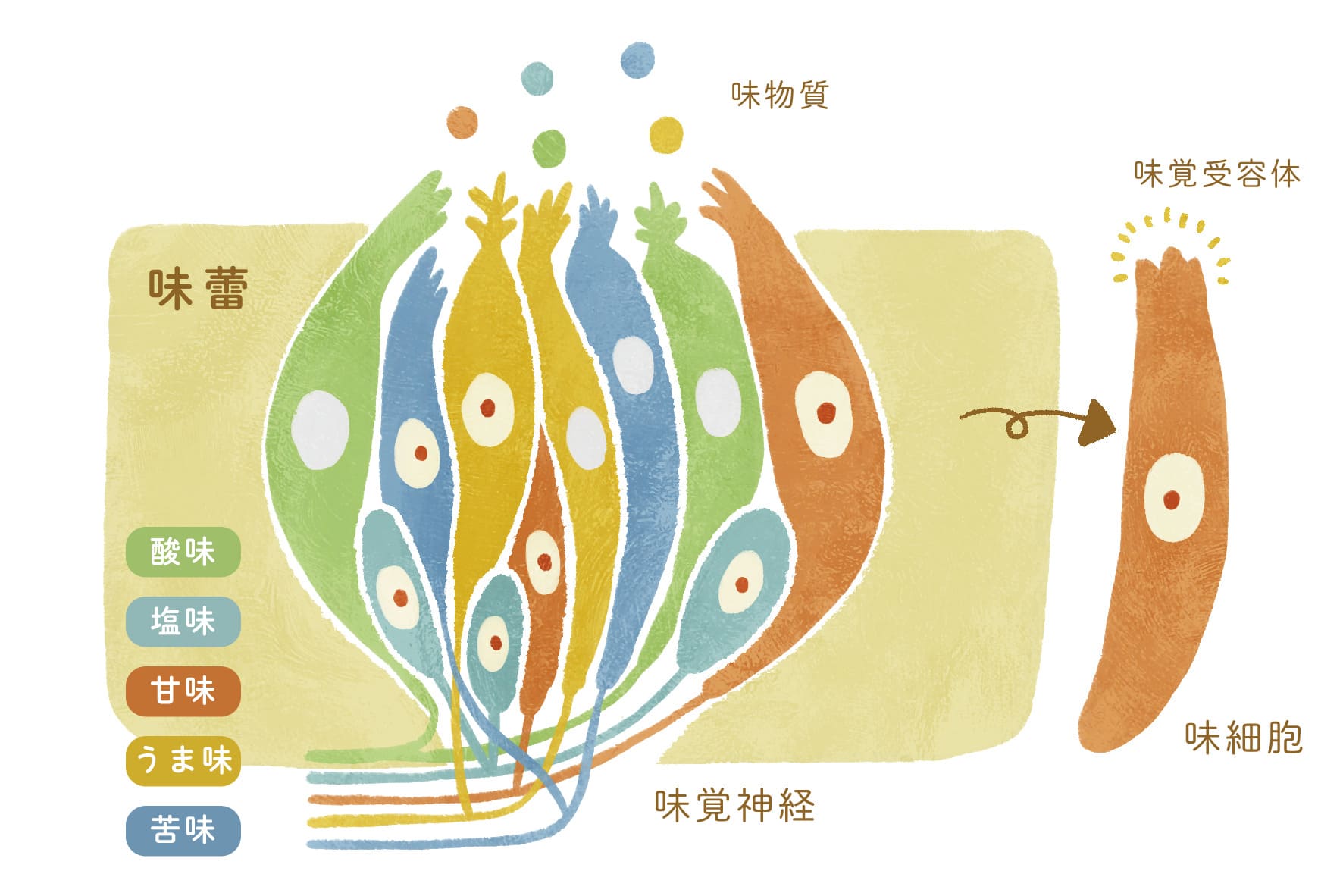

そもそも味覚とは、口中で触れたものの性質から情報を得る感覚のことです。舌を中心に、咽頭部や軟口蓋(なんこうがい)に味蕾(みらい)が分布し、その中に甘味・うま味・苦味・酸味・塩味の五味を感じ取るそれぞれの味細胞が集合しています。味物質が味蕾の入口に触れると、味細胞の味覚受容体が反応し、味覚神経によって中枢神経系に情報が伝達されます。

ひと昔前まで、舌の特定の部位で特定の味を感じる(感じやすい)という通説がありましたね。舌の先で甘味を、側面前方で塩味、側面奥で酸味、舌の奥で苦味を感じる…というような。現在、この説は覆され、どの味蕾でも五味を感知することが分かっています。そして味蕾は舌先、側面、奥に多く分布しますが、一番感度が高いのは舌先と言われています。研究者の努力によって新事実がどんどん明らかになってきているのです。

苦味受容体が、有害物質から体を守る⁉

味覚受容体には、甘味受容体、うま味受容体…と、五味に反応するそれぞれの受容体があり、基本的に1種類の受容体でさまざまな味物質を感知します。例えば甘味は、砂糖やキシリトールなどの人工甘味料も同じ受容体で感知。昆布やトマトに含まれるグルタミン酸、カツオ節のイノシン酸など、種類が異なるうま味物質も同じうま味受容体で感知します。

ところが苦味受容体は25種もあり、味物質によって感知する受容体が異なります。コーヒーに含まれるカフェインと山菜に含まれる苦味は別の受容体が感知しているのです。

その理由として、有害物質の侵入にアンテナを張り、体を守るためではないかと考えられています。有害物質の分泌物には苦味物質が含まれており、苦味受容体が感知すると生体防御反応を起こすのです。

そもそも、味覚受容体は舌だけでなく全身にあり、味物質を感知すると運動神経や自律神経系が働き、ホルモンや唾液・消化液の分泌、接触・嚥下(えんげ)運動をもたらします。

苦味受容体は鼻や気道、胃などに多く存在し、人が吸い込む空気をモニタリング。細菌や真菌、ウイルスなどの有害物質が侵入し、苦味物質を含む分泌物に反応すると、呼吸回数の制御や気管支の拡張(喘息抑制)を促します。胃で感知すると、胃酸を出して菌を死滅。小腸まで到達すると体内に吸収してしまうので、その前に、ということです。

もしかしたら、この生体防御反応が苦味受容体の本来の役割で、「苦味を味わう」のは付属的な役割なのかもしれません。

苦味ある食べ物・飲み物を好きになる理由

では、細菌や真菌ではなく、コーヒーやお茶などの飲み物、山菜、鮎やサンマのワタなど苦いものを飲食した時、人体に何か変化はあるのでしょうか。なんと、菌類が侵入した時と同じように、生体防御反応が働くと言われています。

若い頃は苦手だった苦いものを大人になると好んで口にする、ということがありますね。これは、体の免疫力を上げるために本能的に口にしたいと感じ、それが嗜好性の高まりに繋がっているという可能性もあるのです。中高年以上の方に料理を提供する場合は、苦味を上手く取り入れるといいでしょう。

一部の苦味を感じない人がいる

先ほど苦味受容体は25あるとお伝えしましたが、その数が多いためか、先天的に一部の苦味受容体が働かない、つまり、一部の苦味物質を感知しない人がいます。

それはPTCという苦味物質で、含まれるのはブロッコリーやキャベツ。この苦味を感じない人が、日本人の中で10%ほどいると言われているので、心当たりのある人もいるかもしれませんね。

“コク”に苦味が寄与する

江崎グリコにいた時から「コクって何?」ということを調べていたのですが、だんだん、その実態が分かってきているようです。

おいしい食べ物の代名詞的な言葉として、CMやテレビ番組の食レポなどでよく使われていますね。それを受けて、明確な意味を分からずに使っている人も多いのではないかと思います。辞書には「熟した食べものを口にしたときのような豊かな味わい」と載っていました。

現在の研究では、味・香り・食感の刺激によって感じ取る総合感覚であり、その刺激の「複雑さ」「広がり」「持続性」の3つが感じられる現象であると考えられています。

食べ物として代表的なのが、シチューやカレー、豚骨ラーメンなど。これらは刺激が強いため、口に入れると味わいが変化しながらも長く続き、喉奥から鼻腔に口中香が広がり、強いコクと言うことができます。また、食肉やチーズなどは中程度のコク、和食も味噌や醤油などに感じることができますが、どちらかと言うと弱いコクと言えます。

うま味物質や油脂、苦味があることでコクが深まると考えられています。分かりやすい例ですとカレーにインスタントコーヒーを入れる、和食なら焼き魚にふき味噌を添える、といったところでしょうか。

まだまだ未解明な部分も多い苦味。今後の研究にも注目していきたいですね。

フォローして最新情報をチェック!