時は平安時代末期。京都を中心に動乱が続いていた頃のこと、京都・高雄の梅ヶ畑に本間藤左衛門時成(ほんまとうざえもんときなり)という郷士がいた。彼は菖蒲ヶ谷(しょうぶがたに)で目を付けていた砥石山に入り、掘り出した天然砥石を朝廷に献上。公家衆から高い評価を得たことで武家からも注文が入り始め、以来、高雄周辺は、良質な天然砥石の産地として知られることとなる。江戸時代までは主に刀剣用、明治以後は大工道具用として、彼の地の天然砥石は重宝されてきた。

高雄の地中にある鉱脈は、そこから北西へ愛宕(あたご)山を通り、現在の亀岡市大内地区まで続く。高雄で始まった採掘も徐々に北進、明治から昭和初期までは、この鉱脈に沿って30カ所以上の採掘場があった。「掘り当てれば豪邸が建つ」とまで言われた天然砥石、一攫千金狙いで目を輝かせた男たちが、ゴールドラッシュよろしく集まり、周辺はさぞ活気に満ちていたことだろう。しかしその姿も、電動工具が登場する昭和40年代に入り、次々に消える。やがて多くの採掘場も閉山、男たちの荒くれた声が響いた山々では、北端の大内地区でわずかに岩盤を穿(うが)つ音が聞こえるだけになった……。

亀岡に唯一残る採掘場

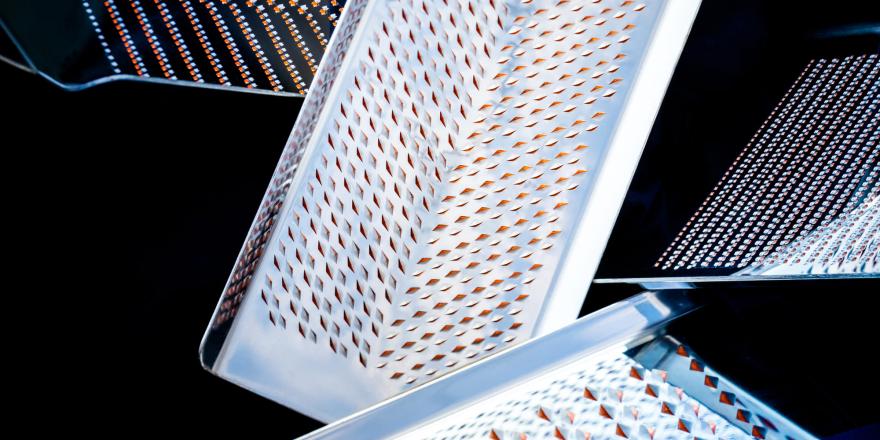

大内地区でただ一か所、今も採掘を続けるのが『砥取家』だ。この地で採掘が始まったのは明治初期、『砥取家』は明治10(1877)年からここで採掘を始めた。現在は四代目の土橋要造さんが、採掘から製造、販売までをこなす。

砥石は荒砥(あらと)、中砥(なかと)、仕上砥(しあげと)に大別されるが、前2者は人工砥石に押され、天然の需要はガタ落ち。しかし仕上砥は人工だと刃に傷が入るため、天然砥石がいまだ席を譲らず頑張っている。大内地区で採掘されるのはこの仕上砥だ。

「品質は間違いなく世界一よ」。仕上がった天然砥石の表面を指で撫でながら、土橋さんがポツリ。そもそも天然砥石は、採掘・仕上げを掘り師が行い、販売は問屋に委ねるのが常だった。

「うちは99%自分のところで掘っていて、全国から問屋が買い付けに来ていました。それが大工道具の電動化で売れなくなり、新しい砥石ができたといっても、まだ在庫があるから、と来てくれなくなったんです。さらに、各地の砥石山が産出量の低下などでどんどん閉山、各所で掘り師の生活が成り立たなくなってきてね……」。

状況は『砥取家』とて同じ。15年ほど前には、これで終わりにしようか、と本気で考えたこともあったという。しかし、良質の天然砥石を必要としている人がまだいる、やめるわけにはいかないと直売を決断。ちょうどインターネット販売が盛り上がり始めた時期、周りの手を借りながらウェブサイトを立ち上げ、販売し始めると、売れた! しかも次々に。現在はHPだけで年間1000本ほどの注文が集まるように。さらに、『砥取家』の存在を知った人たち、とりわけ料理人が、庖丁を何本も持って訪れるようになった。

天然砥石は料理を変える

「料理の味を上げるのは、最終的に天然砥石だと思うんですよ。でもね、手に入れただけでは全然ダメ。庖丁の材質、研ぐ力加減などが切れ味には影響するんです」。それゆえ料理人たちは自身の庖丁の材質に合う天然砥石を土橋さんに目利きしてもらい、納得いくまで試し研ぎをし、買っていく。それだけではない。土橋さん曰く、庖丁研ぎはその日のコンディションというのがあるそうで、切れ味を極めたい料理人になると、ひとつの庖丁用に硬さの違う天然砥石を数種類も揃えるのだと。

そういえば北新地の『和食鉄板 透河』の店主・布谷浩二(ぬのやこうじ)さんは、「切れ味をものにするまで時間かかりましたわ」と言っていた。布谷さんは10年前、知人の紹介で『砥取家』の天然砥石を知る。庖丁を抱えて早速訪ね、試し研ぎを繰り返し、これは! と思う天然砥石に出合えたそうだ。「天然砥石が料理の味を変える、という土橋さんの言葉には納得です。砥石の特性を理解し、研ぎ方を体得するまで試行錯誤しましたが、長続きする切れ味には唸ります。人工砥石だと細かな傷が刃先に入るんで、ここまで美しく研げないですよ」。

ちなみに仕上砥は合砥(あわせど)とも呼ばれている。「合わせるとは、天然砥石と庖丁、料理人、そして食材がマッチングすることを言うんやと思っています」。その中で天然砥石は仲介役のようなもの、それが土橋さんの持論だ。「砥石は有難いことに、皆さんを喜ばせる商品。よく研げるようになれば、庖丁仕事は劇的に変わる。それは料理人の人生をも変えることになると思うんです」。

独りでも掘り続ける

まだ少し寒さの残る3月下旬、話を終えた土橋さんが丸尾山採掘場へ案内してくれるという。山道を軽トラでしばらく進み、途中からは山の斜面に蛇腹(じゃばら)に伸びる細道を往く。見上げる先にはぽっかり穴が空いていた。30年を費やし手掘りで拡げた採掘場の中は、思いのほか狭い。天然砥石を産出する本口成(ほんくちなお)り本層と呼ばれる鉱脈は深さ15mほど。我々はその中に立っていて、見渡すと場所ごとに色が違う。「ひとつの層で大工道具、庖丁、刀剣とそれぞれに合う天然砥石がここでは採れます。どこを掘ってもいいというわけではなく、より良質な砥石をこの中から見極めるのも、掘り師の技量です」と土橋さん。最盛期ほど大量に産出する必要はない、人工砥石のいい点も認めている。それでも——。

「私の天然砥石を求める人がいる限りは、掘り続けますよ」。

フォローして最新情報をチェック!