“作りたて”の美学を貫き、40年。名古屋『花いち』の割烹仕事

創業は1983年。名古屋の割烹『花いち』が、ここ数年、食通の間で話題になっています。住宅街にひそりと佇む一軒家。屋号の看板はなく、軒下には「不触不味」と筆書きされた意味深な扁額(へんがく)があるのみ。そんな知る人ぞ知る隠れ家に、全国から客がやって来ます。カウンターに立つ店主の花市銀蔵さんは、御年68歳。40年間、季節の素材をできるだけお客の目の前で一から調理する割烹スタイルを、一途に貫いてきたと話します。その飾らない作りたての味には、凄みがありました。

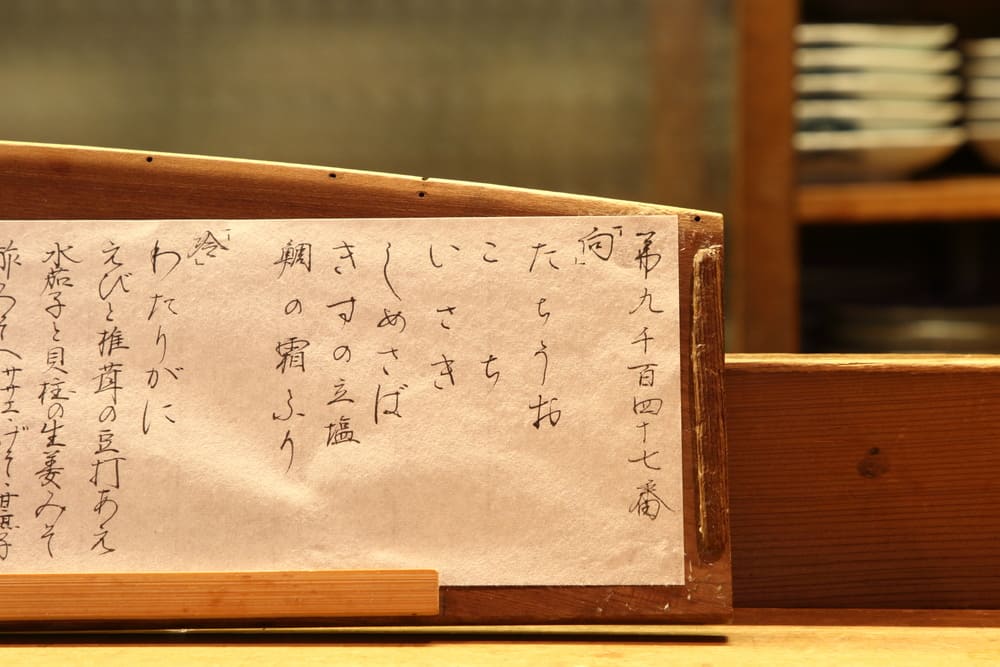

語らない主が墨書する品書き

6月某日。品書きには第九千百四十七番と記されていた。

『花いち』は、名古屋市西区で暖簾を掲げ、今年で40周年を迎えるという。割烹らしく簡潔な料理名が並ぶ品書きは、店主・花市銀蔵さん自らが筆をふるい、書き続けてきたものだ。その数、9147枚。

「向」「焼肴」「揚物」「煮物椀」「汁物」「煮魚」に「早寿司」。初夏のこととて、ここに「冷」という項目が加わる。品数は25品ほど。別に、10種強の締めのご飯や麺類の品書きがある。

「毎朝、柳橋の中央市場に仕入れに行きます。自分の目で見て選ぶことは“お客様への責任”だと思っているので」。

花市さんがぽつりと言う。言葉数は少なく、かなり口下手。話している暇があったら手を動かす。昔ながらの職人気質なのだ。

花市さんの代わりにカウンター客を和ませるのは、柔和で明るい奥様の年恵さん。といっても、年恵さんとのおしゃべりに興じる客はそれほど多くない。『花いち』のカウンターには、料理が出されたらすぐに箸をつけるような、生粋の食いしん坊たちが夜な夜な集っているのだ。

旬の料理の中から、好きなものを選び、好きなだけ食べる。

コロナ禍も手伝って、食いしん坊たちは、肩肘張らず、好みの旬の味を思う存分楽しめる割烹の有難みと、案外、そんな和食店が多くないことに気づかされたのかもしれない。

かくして、ここ数年、『花いち』は予約困難店となった。

店主の花市銀蔵さんは、愛知県碧南(へきなん)市出身。16歳で大阪に出て、割烹や寿司店などで修業。29歳の時、名古屋で店を構え、割烹スタイルを貫いてきた。大阪府和泉市育ちの奥様・年恵さんは「最初は名古屋で割烹は受け入れられないよと言われたんですが…。まったくブレない人なんです」と笑う。

注文後、調理は一から目の前で

花市さんの仕事は、驚くほど速い。

「えびと椎茸の豆打(ずだ)あえ」は、空豆の皮を剥くところから始めても、ものの5分で完成だ。さっと茹でた空豆を小さなすり鉢に入れ、塩を少し。粗くすり潰したら、豆打(ずだ)衣のでき上がり。すぐさま車エビの殻を剥いて湯がき、「少し干して味を凝縮させてます」という生椎茸も茹でて、衣と合わせる。

えびと椎茸の豆打あえ1500円。茹でたての空豆の緑が鮮やか。粗く潰すことで、特有の風味が一層力強く感じられる。

「和え物は作りたてが一番旨いでしょう」と花市さん。

目前で仕立てられた豆打衣は、ほんのり温かい。塩だけの調味で、空豆の青々しさが率直に引き出されている。湯がきたての三河湾の車エビの甘いこと、ぷりっとした歯ごたえの心地いいこと。

余計なことは何もしない。それゆえに、持ち味が際立ち、説得力が生まれる。その美味しさは、ハッとするほど鮮烈だった。

かくや400円。注文ごとにキュウリ、ミョウガ、タクアンを極細い千切りにし、ボウルに合わせたら水洗い。しっかり水気を切って盛るだけ。キュウリを転がしながら横に庖丁を入れて皮を剥き、同じく横にスライスし、千切りに。その庖丁仕事の速さに目を見張る。水洗いのひと手間でシャキシャキ感と一体感が生まれ、タクアンの塩気が全体に回るという寸法。シンプルながらクセになる一品だ。

かくや400円。注文ごとにキュウリ、ミョウガ、タクアンを極細い千切りにし、ボウルに合わせたら水洗い。しっかり水気を切って盛るだけ。キュウリを転がしながら横に庖丁を入れて皮を剥き、同じく横にスライスし、千切りに。その庖丁仕事の速さに目を見張る。水洗いのひと手間でシャキシャキ感と一体感が生まれ、タクアンの塩気が全体に回るという寸法。シンプルながらクセになる一品だ。

「味が殺到するので」昆布だしは使わない

煮物椀の「あなごと万願寺唐辛子」は、水に濃口醤油と酒、砂糖で穴子を下煮しておき、注文が入ったら、カツオだしと濃口醤油、砂糖で「甘さを感じない程度に」塩梅し、煮直す。切って種を取った万願寺唐辛子を、その煮汁でサッと煮て、お椀へ。

昆布だしは使わないのですか?と聞くと、花市さんの答えが痛快だった。

「味が殺到するから」。

旬の穴子にはたっぷりの旨みがある。万願寺唐辛子は食感と香りが強い。そこに、必要最小限の味付けを施す。それだけで充分、旨い。

昆布の旨みを重ねると、このバランスが崩れる。いろんな味がどっと押し寄せてくるような煮物椀になってしまう、と花市さんは考えているのだ。

あなごと万願寺唐辛子1500円。「煮物椀は、あくまで煮物であって、吸物ではないと思っています」と花市さん。大ぶりの穴子や万願寺唐辛子の存在感が、その考えを物語る。

あなごと万願寺唐辛子1500円。「煮物椀は、あくまで煮物であって、吸物ではないと思っています」と花市さん。大ぶりの穴子や万願寺唐辛子の存在感が、その考えを物語る。

人気のだし巻は、塩を加えず、少しの淡口醤油で味を付ける。

卵2個に対して、カツオだしはその約半量。年季の入った銅鍋で、あっという間に焼き上げる。タンッタンッと大ぶりに切って器に盛ると、たぷたぷのだし巻から、じんわりとだしが滲んでくる。淡口醤油を仕上げにかけたら、こちらも数分で客席へ。口に含むと、真っ直ぐに卵の旨みが感じられた。

だし巻2カンで400円。たっぷりのだしを湛えていて、問答無用の旨さ。箸でギリギリ持ち上げられるくらいの柔らかさだ。

だし巻2カンで400円。たっぷりのだしを湛えていて、問答無用の旨さ。箸でギリギリ持ち上げられるくらいの柔らかさだ。

名物は、シンプルの極み

『花いち』には、常連客が必ず食べる、名物的な一品がある。

一つは「はんぺん」。え?割烹で? と驚くなかれ。これが、一度食べたら忘れられない味なのだ。

といっても、難しいことは何もしていない。

市販の白身のすり身を、注文ごとに小さなすり鉢で当たり、ちょうどいい柔らかさにする。そこへ、乱切りしたゴボウを入れ、揚げるだけ。

ぷりんっとしたすり身に、ゴボウのガリッボリッと力強い食感が映える。独特の野趣ある風味がダイレクトに感じられるのは、調味料を加えていないからだろう。そして、何より、作りたてゆえ。

「“揚げたて”にしかない美味しさというのがあるので。うちでは、それを楽しんでいただきたいんです」。

できるだけ、注文後に一から仕立てる。切りたて、剥きたての素材だからこそ、持ち味が冴える。だから、味付けは最小限でいい。それが、花市さんの料理。開店以来、変わらないスタンスだ。

開店初期から人気だという、はんぺん1枚500円。おろしショウガを添えて、お好みで醤油をつけて。

開店初期から人気だという、はんぺん1枚500円。おろしショウガを添えて、お好みで醤油をつけて。

もう一つの名物は、愛知県の郷土の味「天むす」。エビ天を具にした小ぶりなおむすびで、『花いち』の客はほぼ全員が締めに食べるという。

花市さん流は、天ぷらではなく、冷水と小麦粉のみの薄衣。車エビを軽く醤油で洗い、衣を付けて170℃の油の中へ。

「醤油が少し焦げるくらいまで、比較的長く揚げます」。

揚げたての熱々を、これまた熱々のご飯で包むように、手早く握る。まさに、軽く一度、握るだけ。手の中で転がすことも、返すこともしない。

皿の上の天むすは、まだ軽く湯気を上げている。口に入れると、その熱さに一瞬たじろぐが、醤油の香ばしさを纏った衣、プリップリのエビ、白ご飯と焼き海苔の四重奏に陶然となる。手塩の加減が、また抜群だ。

天むす1個500円。まさに軽く握っただけゆえ、この姿。口の中に入れると、白ご飯が一粒ずつ感じられる、ほどけ具合だ。

天むす1個500円。まさに軽く握っただけゆえ、この姿。口の中に入れると、白ご飯が一粒ずつ感じられる、ほどけ具合だ。

「不触不味」の境地

最後に、軒下に掛かる扁額の「不触不味」の意味を花市さんに聞いてみた。

触らず、味わわず?

「私の造語なんですが…。説明するのが難しいんですよ。ただ、私が目指している料理の境地はこういうことなんです」。

9147枚の品書きには、「注文が入ったら、切るところから始められる料理」ばかりを連ねてきた。凝りすぎず、旬の味をシンプルに仕立てたい。“不触”には、そんな想いが込められているのではないだろうか。

不愛想と言われても、お客と談笑することはなく、「大将の声、ほとんど聞いたことないわ」と常連に笑われるほど無口なのは、料理だけに集中したいから。

「昔は若かったから、しゃべって不味い方がいいか、黙ってて美味しい方がいいか、どっちですか?ってお客さんに聞いてみたりしてましたね」。花市さんは茶目っ気たっぷりに話す。「会話なら料理としてくださいという台詞もよく言ってましたよ」。

手早く仕立て、素早く味見して、美味しい瞬間を逃さずお客に届けたい。そういう、愚直な料理人であり続けたい。“不味”は、御年68歳の料理人の、そんな一心を表しているのかもしれない。

カウンター6席の小体な店は、初めてなら通り過ぎるほどさりげなく住宅街に佇む。

カウンター6席の小体な店は、初めてなら通り過ぎるほどさりげなく住宅街に佇む。

【住所】名古屋市西区児玉2-4-13

【電話番号】052-524-2876

【営業時間】17:00〜21:00LO

【定休日】水曜

【お料理】一品400円~。生ビール(グラス)・日本酒1合各700円。

フォローして最新情報をチェック!