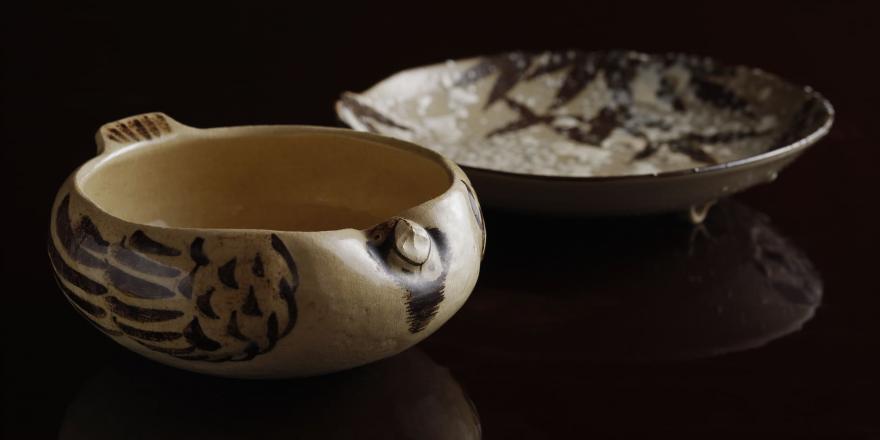

厳しい寒さの中、心ほころばせる梅の器

立春を過ぎると暦の上ではいよいよ春。まだまだ寒さの厳しい二月、ひときわ早く花開く梅の姿に、古来、日本人は癒されてきました。大阪『本湖月』では、この時季、梅の器に早春の味を盛り込んで供します。文様や形で梅を表した器は、高貴であったり、福々しかったり、愛らしかったりとさまざま。ご主人、穴見秀生さんに料理人として、数寄者として、立春の器への想いを語っていただきました。

先付——大徳寺縁高(ふちだか)に早春の風趣を盛り込む

大徳寺縁高は、その名の通り縁を高くした折敷です。一般的には菓子などを盛る器として用いることが多いですね。美しく、無駄なく、完成された形で、松花堂のような仕切りがありませんから点心や八寸などの料理を盛るのにも適しています。ただ、料理人ならお分かりと思いますが、これに料理を盛るのは意外と難しいです。かなりの技量とセンスがいるんですね。料理を右に寄せても、左に寄せてもダメで、立体的に彩り良く仕上げるとなると、そこそこの心構えと経験が必要です。

一年を通じて使える時知らずの器ですから、私は年に数回用います。その時々で料理も趣向も変え、2月は石焼きに樂九代・了入の梅の器を合わせ、周りにはヒカゲノカズラを飾ります。三浦竹泉の吹墨(ふきずみ)の皿は取り皿として添えています。石焼きは『𠮷兆』の創業者・湯木貞一考案で、野趣をお楽しみいただく料理です。これを茶道具の縁高と組み合わせたのは私の考えで、季節の風趣や美味しさをより贅沢に楽しんでいただけます。コースの一品目で提供し、お客様も蓋を開けた瞬間、思いもせぬ演出に喜んでくださいます。

石焼きは夏にお出しすることもあり、その時はこの縁高に氷を敷き詰め、その上に焼いた石を入れた器をのせ、お出ししています。焼き物の熱さを少しでも和らげ、涼を感じてもらうための演出。美しさを求めるだけの盛り付けではなく、その季節ならではの風趣を五感でお楽しみいただく、そのことをいつも心に留めています。

料理を盛りにくいことから現代では無用の長物になりがちな縁高ですが、使い方次第ですね。昼のお弁当として、秋は紅葉八寸として色づいた葉で秋の便りを添えてお出しすることもあり、楽しさ、美しさを生んでくれる器だと思います。

続きを読むには

無料で30日間お試し※

- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題

- ブックマーク・コメント機能が使える

- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役

- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー

決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。

フォローして最新情報をチェック!